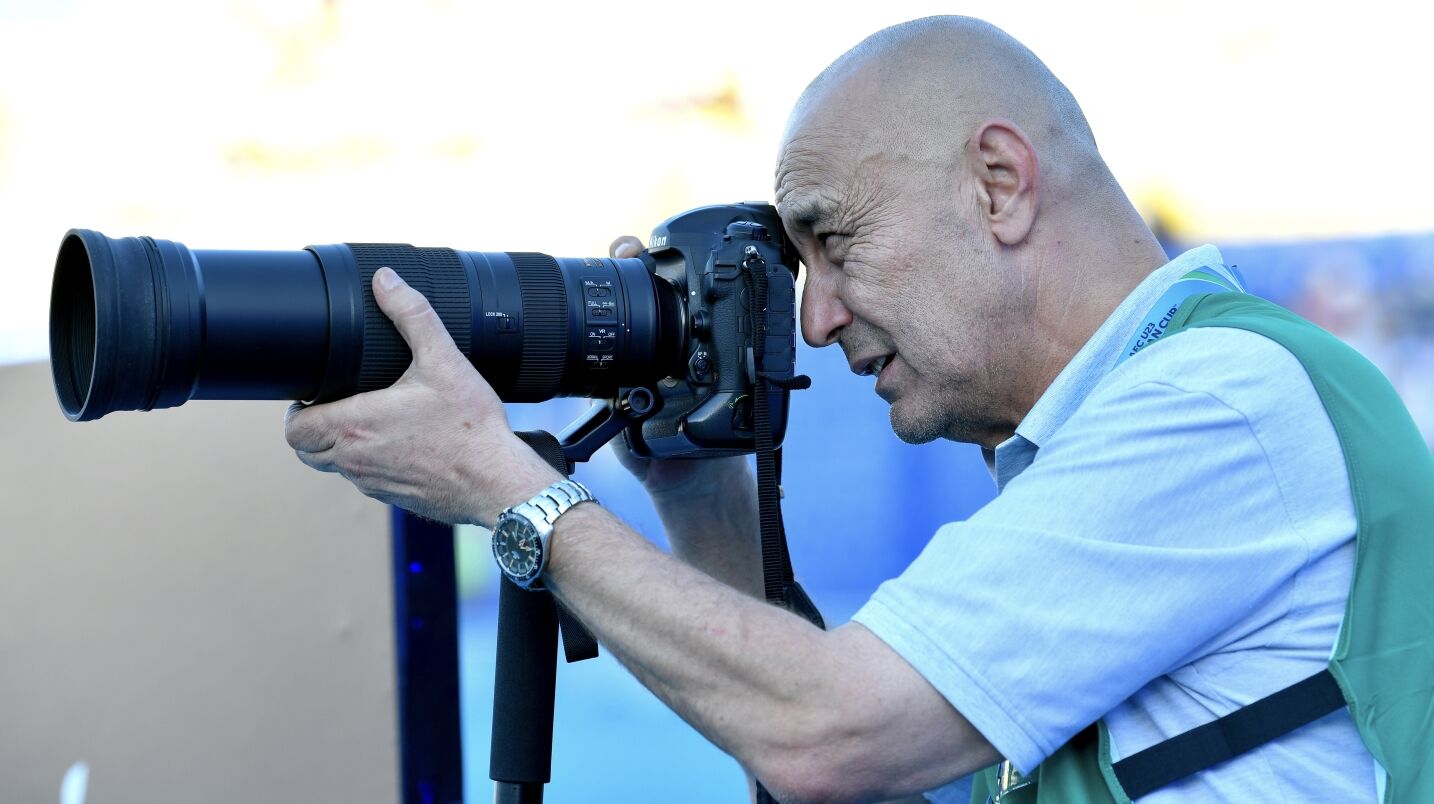

Ближайший «коллега» фотографа — рыбак

Есть три принципа успешного фото, которых я придерживаюсь всю жизнь. Мэтр фоторепортажа Анри Картье-Брессон (фотохудожник, «отец» фоторепортажа и фотожурналистики — прим. ред.) всегда говорил: «чтобы фото получилось, сердце, интеллект и глаз должны быть на одном прицеле. Сердцем надо чувствовать, глазом — видеть, головой — думать».

А другая легенда фотожурналистики, Всеволод Тарасевич, говорил, что параллельные линии пересекаются, и точка этого пересечения — кадр. И не забывал добавлять: «творческий процесс заканчивается с нажатием кнопки затвора».

Профессиональная работа фотографа безэмоциональна. Если хочешь иметь хорошую картинку, ты забываешь, что ты узбек из Ташкента и болеешь за «Пахтакор». Ноль эмоций, выиграет или не выиграет — не важно. Я никого не вижу, кроме своего героя. Мое дело — получить хороший кадр. Мне нужны подлинные эмоции и живой момент — вот чемпион руки вскинул, вот — шок на лице, вот — растерянность и непонимание, что же произошло.

И в репортаже, и в спорте часто говорят, что фотограф — словно рыбак. Оба приходят на свое «рабочее» место и не знают, что их сегодня ждет. Чтобы хорошую фотографию получить, ты стараешься выбрать место получше. Это не всегда получается. Если не получилось, садишься, куда посадят. И затем сидишь и терпеливо ждешь ситуацию, эмоции. Твоя задача — поймать их. Независимо от того, за кого ты болеешь и от какой страны приехал.

У меня есть один кадр с нашим дзюдоистом Абдулло Тангриевым. Он вышел на татами против корейского спортсмена и за одну минуту проиграл. Кадр шикарный. Кореец ликует, руки победно подняты, а наш борец лежит рядом словно бездушный мешок…Кадр — супер. Но я его нигде не публиковал. И дело даже не в том, что наши СМИ его бы и не взяли, но в этике. Тем не менее — пусть и заведомо нигде не опубликованная, фотография все равно была сделана.

Каждая международная победа — достижение для всей страны

Моя душа — в спорте. Это мое настроение, моя любовь, моё всё. И каждая победа нашего спортсмена — это всегда эмоции, и у фотографа, — когда он закончит снимать! (смеется) — тоже. Когда наш атлет становится чемпионом мира или Олимпиады, поднимается наш флаг и звучит гимн — это бьет в душу. Ведь зачастую большинство зрителей на чемпионатах даже не знает ничего про Узбекистан. Поэтому любая победа славит его. Люди узнают о нас. По-настоящему, с положительной стороны. И это дело огромной важности.

Помню своё ликование, когда были недавние победы наших штангистов — Акбара Джураева на Олимпиаде в Токио и Руслана Нуриддинова — в Рио. Каждый просто гениально подгадал веса, силы, сделал ставки. Штанга — это ведь не только про вес. Это игра, аукцион, расчет, работа ума. И это фантастически интересно!

Никогда не забуду первую золотую медаль Узбекистана на летней Олимпиаде: 2000 год, Сидней, наш боксер, Мухаммадкадыр Абдуллаев, в полуфинале ведет тяжелейший бой и с небольшим отрывом побеждает сильнейшего белоруса. Интрига сохранялась до последнего момента, а потом — столько гордости и уже совсем легкая победа в финале!

А если не везет, то уж не везет. Тот же Вадим Меньков, в середине нулевых — сильнейший гребец в Азии. И тут — Олимпиада в Пекине, где он проигрывает четыре сотых в борьбе за бронзу. Крах такой, что словами не описать. Дальше идет Лондон. Финал. Первые два этапа идет первым. Третий — третьим, а приходит к финишу… четвертым. Это была трагедия и для него, и для нашей страны.

А если говорить о сложности/простоте съемки разных видов спорта, то ответ двоякий — многое зависит от уровня спортсменов, а многое — и от самого вида соревнований. Сложнее всего снимать бокс.

Недавно был случай. Бокс, казах против узбека, шикарный бой. И вдруг казах выигрывает. Подбегает казахский фотограф ко мне, просит — скинь фото, а то у меня такие фото, как будто казах проиграл! И неудивительно. Бешеная скорость удара, поймать нужный кадр невероятно сложно. Часто даже за пару дней боев у именитых фотографов нет ни одного яркого фото. Вот узбек бьет, а кадры — будто его бьют, или наоборот. Пока ты нажимаешь на затвор, уже все меняется.

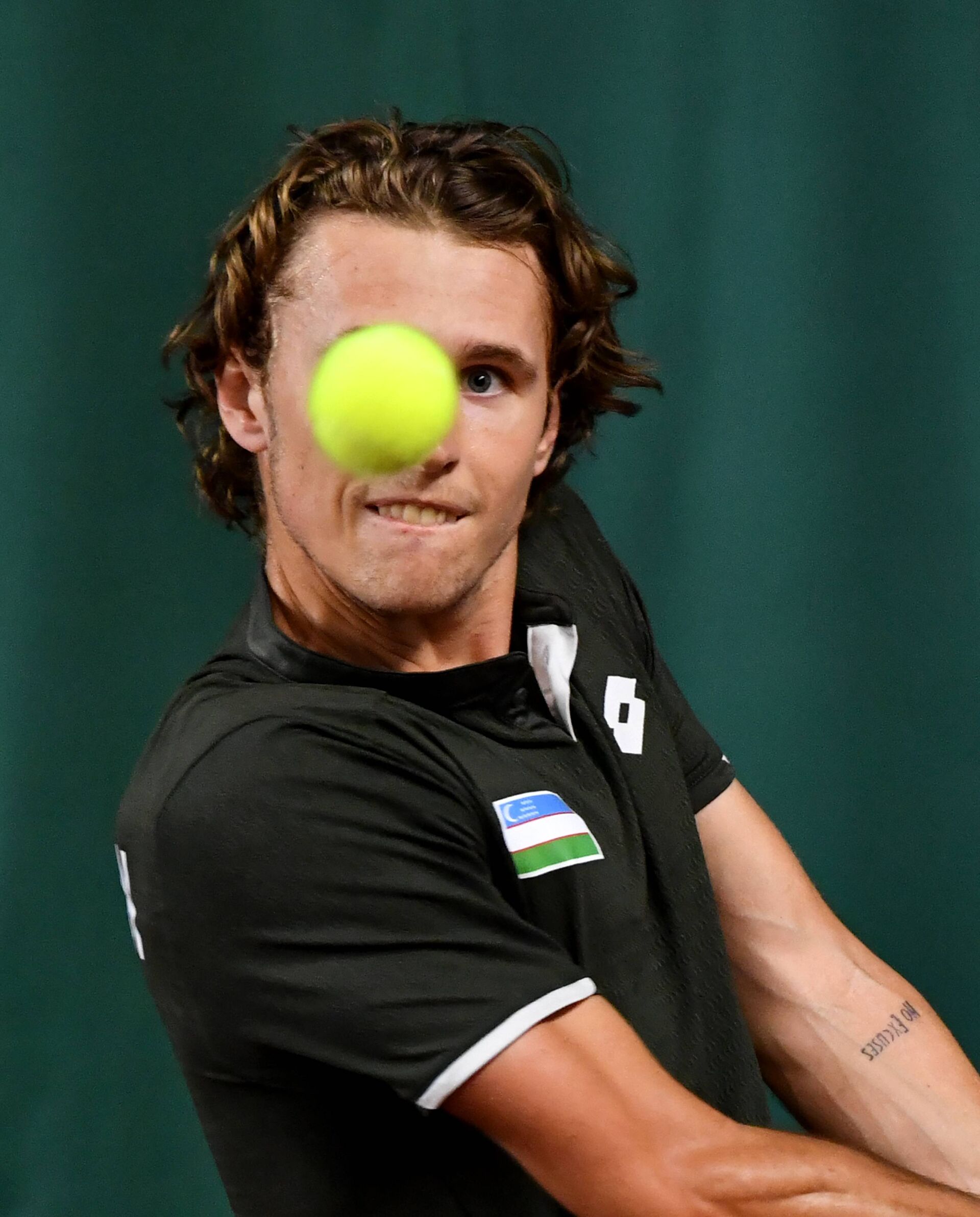

Очень сложно снимать и большой теннис. Там скорости 180-190 км/ч! Поэтому стандартная фотография теннисистов — в стойке: лицо, ракетка, мяч.

А самая соль — детский футбол. Эти неподдельные эмоции командной игры не сравнить ни с чем.

Футбол — спорт бедных и простых

Среди всех видов спорта в Узбекистане больше всего переживаний сейчас вызывает как раз футбол. Ведь это самый народный вид спорта, и не может не расстраивать, что интерес к нему у нас упал. А то, как мы последний раз не попали на Чемпионат мира, совсем позорно.

При том сказать, что мы бездарны в спорте, — ошибка. У нас есть бокс, дзюдо, гимнастика и много чего еще. Выглядит так, что есть наша талантливая спортивная нация, а отдельно от нее — наш бедолажный футбол.

Думаю, так сложилось по нескольким причинам. Во-первых, деньги. Либо их отсутствие и/или нежелание тратиться на футбол. Те же звёзды — они не приезжают бесплатно. Того же Роналдо привозила за свои деньги компания Zeromax. И даже средний европейский клуб за товарищеский матч просит сотни тысяч долларов. А какой ценник выставит «Барселона»? Там уже другие нули будут. Недавно была смешная ситуация, которая характеризуют нашу работу с футболом. Советник министра по тогда еще туризму и спорту была с визитом в Испании, где кроме прочего встретилась с представителями клуба «Атлетико Мадрид». Ее спросили о пожеланиях. Она ответила, что было бы неплохо провести товарищеский матч в Узбекистане с узбекской командой. Естественно, о деньгах речь не шла. Ей вежливо ответили, что — мол, да, в отдаленной перспективе это возможно. Она написала в отчете, который случайно попал в СМИ, что вот-вот планируется товарищеская встреча и «Атлетико Мадрид» приедет в Ташкент. Все наши СМИ слово в слово это опубликовали. И когда один частный канал все же выдернул Равшана Ирматова на интервью и спросил — а когда это планируется? — тот был в полной растерянности…

Вторая причина — недостаточное внимание к детскому футболу и «таниш-билиш». Возьмем любую частную футбольную школу — ни одной звезды, вышедшей оттуда, вы не найдете. Как работают такие учебные заведения? Какой-нибудь «шустрый» бизнесмен открывает школу. Называет ее «Реал Мадрид», «Барселона Джуниор» или еще как-то. Набирает посредственных тренеров, собирает детей и деньги с их родителей, за каждого ребенка, допустим, по миллиону в месяц. Вот и вся школа. Её задача — занять детей и заработать деньги. О воспитании чемпионов речи нет.

А ведь футбол — это спорт бедных и простых. Тот же Роналдо — сын фермера. Месси — тоже из небогатой семьи. Пеле — из трущоб. Звезда футбола — человек из простой семьи. Одил Ахмедов ходил на стадион в детстве пешком. Когда его приняли в колледж олимпийского резерва, у него однажды перед соревнованиями футбольных бутс нормальных не было. Ведь главное — это талант и стремление, а не мода и богатые родители. А у нас организация по блату, набор по блату, результаты по блату. Так нельзя.

Да, тренер — тоже человек, ему надо кормить семью. И часто он стоит перед выбором. С одной стороны, пара талантливых мальчишек из простых семей и с горящими глазами. С другой, жизнь в достатке. И большинство выбирает деньги — полученные от богатых папаш, которые те заплатили, чтобы их сыновья были в тренде и гоняли мяч. Но у ребенка из богатой семьи нет сильной мотивации. Для них спорт чаще всего — просто мода. А наши школы не резиновые, места ограничены, поэтому, когда половина учеников устроена по блату, у талантливых ребят из простых семей шансы попасть в школу или академию падают. Это известнейший момент, все знают об этом, но никто ничего не делает.

Далее, третий аспект. Смотря большинство наших матчей — удивляешься. Один игрок выкладывается на все 100%, а второй — пешком ходит. А ведь это коллектив, успех которого зависит от каждого игрока и их слаженной работы. Меня часто спрашивают, когда Узбекистан попадет на Чемпионат мира. Я всегда отвечаю: когда из 11 игроков хотя бы 7-8 будут уровня Касымова, Ахмедова. А когда 4-5 играют за себя и за того парня, а больше половины прогуливается по полю, о ЧМ можно только мечтать. Будет взаимопонимание и одного уровня игроки, тогда можно рассчитывать на победу. Вот Чемпионат мира, там 32 команды, сейчас будет 48. Топовых 10-12. Чемпионом становится одна команда. У всех из них полно денег, все сытые, здоровые, прекрасно тренированные, вокруг лучшие психологи, врачи, гостиницы… Но выигрывает только одна команда. В чем дело? В гармонии, в психологической совместимости. Чемпионами становятся нашедшие взаимопонимание.

Наконец, если говорить о самой сборной, ужасная проблема — протаскивание своих. Тот же Абрамов везде своих футболистов проталкивал среднего уровня или находящихся далеко не в лучшей форме. Тот же Бабаян — прекрасный тренер, но сделал костяк сборной из игроков «Пахтакора» — даже тогда, когда было очевидно, что его ребята гораздо слабее многих других.

Поэтому я не забываю повторять — у меня одно пожелание себе и всей республике. Чтобы мы решили все проблемы, и сборная Узбекистана по футболу все же попала на Чемпионат мира. Это желание 35 миллионов жителей Узбекистана. А у меня есть и личный интерес. Ведь тогда я поеду всё это снимать (смеется).

Адхам Икрамов и Ойбек Касимов — сильные лидеры, способные объединять и направлять

Видя развитие нашего спорта на протяжении десятилетий, я с удовлетворением могу сказать, что сейчас в нем есть несколько руководителей, в которых он давно нуждался и которые, я надеюсь, смогут решить наболевшее и помочь нам выйти на новый уровень. Особенно я бы хотел остановиться на двух людях. Первый из них — генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов, международник и юрист. Он начал карьеру в международном отделе «Пахатакора». Это грамотный специалист, имеющий вес и признание в международных организациях, знающий проблемы спорта изнутри и говорящий на одном языке со спортсменами. Второй — Адхам Икрамов, министр развития спорта. Он медик, еще в бытность вице-премьером курировал спорт и культуру при Каримове. Еще на Олимпиаде в Рио был руководителем делегации.

Обычно, если ты руководитель, ты ездишь в черном седане и с простыми людьми не общаешься, находясь на каком-то другом уровне. Адхам-ака еще тогда показал себя иначе. Он лично контролировал все процессы подготовки вплоть до списка лекарств, сидел в толпе с простыми болельщиками. Я видел, как он болел, как общался с нашими ребятами. И это было не панибратство, а простота и искренность.

Эти двое — очень сильные лидеры, способные объединять и направлять. И чем меньше будет в нашем спорте интриг и скандалов, чем оптимальнее расход денег и меньше их разбазаривания, тем лучше для развития спорта. Ведь спорт должен быть в сильных руках и не должен нуждаться. Вот я был на семи Олимпиадах, и могу сказать, что Олимпийские игры должны проводить богатые, развитые страны. Лондон, Пекин, Сидней — эти Олимпиады были потрясающими. А вот Греция — бедная, развивающаяся страна. На Олимпиаде в Афинах мы мучались, голодные ходили, жили в полицейской академии. И так же спорт в целом — его должны контролировать грамотные и сильные люди, тогда будет успех.

Если говорить о спортивной журналистике, здесь я тоже не лишен оптимизма. В девяностых было много спортивных фотографов, в двухтысячных нас почти не осталось. И был период, когда я думал, что смены моему поколению просто не будет. Лишь последние три-четыре года в профессии появились новые имена, молодые ребята. И они очень интересные. Но они самоучки, им надо учиться. В первую очередь, языкам. Большинство из них не знает ни русского, ни английского. Но в таком случае путь к интеграции — закрыт. Появилось и молодое поколение обозревателей. Есть очень хорошие сайты — Championat.asia, Olamsport.com, Sports.uz, Stadion.uz, там очень толковые ребята. Но у них тот же минус — они пишут, в основном, на узбекском. Лишь недавно начали на русском, не говоря уже об английском. Материалы хорошие, с юмором и критикой, но переводов нет. Это наша беда и одна из причин, почему наш спорт менее известен в мире, чем мог бы быть.